好きなものを飲んだり食べたりしたいのに、冷たいものや熱いものを口にすると痛烈な刺激が走る…。銀歯がしみるのは辛い症状ですよね。銀歯がしみるのには理由があります。

どのような場合に歯医者さんに行き、どのような場合に様子をみた方がいいのか、治療後すぐの場合と何年も経っている場合に分けてご説明します。しみないようにする対策も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

治療後何年も経っている銀歯がしみる原因

治療後何年も経っている銀歯がしみる場合は、以下のような原因が考えられます。自分ではなかなか判断ができませんので、しみたり痛みを感じたら、歯科医院を受診するようにしてください。

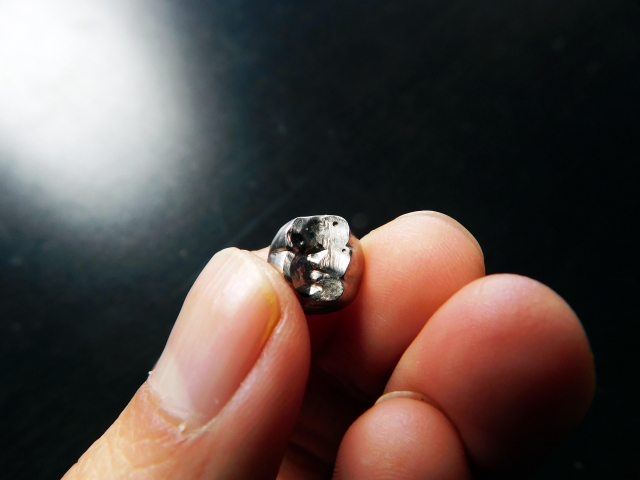

虫歯になっている

かぶせた銀歯と歯の隙間に新たな虫歯ができてしまった可能性があります。銀歯は5~6年で劣化が始まると言われており、長い間にすり減ってしまいます。すると、そこから元の歯との間に隙間ができ、新たに虫歯ができてしまうことがあるのです。

神経が弱っている

かつて銀歯にした際、神経を残すことができたけれども、その神経が次第に弱ってしまったという可能性もあります。神経を抜いてしまうと歯の寿命が縮むため、残してはみたものの数年の間に神経が弱ってしまったことも原因として考えられます。

隣の歯が虫歯になっている

銀歯の隣の歯が虫歯になっている場合もあります。口の中は、髪の毛1本を異物と感じ取ることができるほどに敏感ですが、歯の痛みは隣の歯の場合でも同様に感じることがあります。銀歯ではなく、実は隣の歯の虫歯が原因ということもあるのです。

知覚過敏

銀歯にした歯が知覚過敏になっていることも考えられます。歯周病により歯茎が下がると知覚過敏になり、歯がしみると感じます。歯ぎしりや歯のヒビも、歯がしみる原因となります。歯ぎしりの強い方は知覚過敏が多かったり、歯の根元が削れたりすることがあります。このような状態になると歯がしみると感じます。

また、歯のヒビ割れが深く神経まで達しているようであれば、しみる原因となります。

セメントの劣化

被せものと歯を合着しているセメントの劣化により、銀歯が咬合などするとグラグラして痛みを感じることがあります。年月が経つにつれ、セメントが崩壊してしまい、セメントの合着力が弱まっていき、銀歯・被せものが取れてしまい痛みにつながります。

治療後すぐの銀歯がしみる原因

最近治療して銀歯にしたばかりだという方の場合、様子をみることが必要になります。

治療後すぐはしみやすい

銀歯はその名のとおり、銀を使っています。銀は金属でプラスチックやセラミックより熱が伝わりやすい物質ですので、治療して神経までの距離が短くなった分、熱いものや冷たいものがしみやすくなります。

神経が敏感になっている

治療によって神経が刺激を受け、敏感になっていることも挙げられます。治療の際には麻酔を打つ、歯を削る、歯を乾燥させるなど、神経はダメージを受けています。

しかし、過剰な刺激から神経を守るために、神経と銀歯の間に第三象牙質という防護壁のようなものができます。そうするとしみると感じなくなるのですが、その防護壁が出来上がるまでにかかる時間が、1~2週間から数カ月と言われています。

治療後すぐの銀歯がしみる場合の対処法

基本的に銀歯を治療した場合、数週間はしみることがあります。しかし、あまりにも我慢できない場合は、下記のような対処法があります。

熱が伝わりにくい素材に変える

銀よりも熱を伝えにくい素材に変えるのは、ひとつの方法です。銀の代わりになるものとしては、プラスチックとセラミックがあります。

プラスチック

比較的安価ですが、天然の歯との質感の違いや耐久性にやや難があります。プラスチックとセラミックの特長を生かし、良いとこ取りをしたような素材がありますが、その場合で、1本約25,000円(税別)以上の費用がかかります。

セラミック

セラミックは高価ですが、本物の歯と遜色ない見た目と耐久性の良さが特徴です。透明感もあり歯の自然な質感とほとんど変わりありません。1本約10万円(税別)からです。

神経を抜く

しみると感じる原因である神経を抜くという考え方もあります。

神経を抜く場合、刺激を感じる元を取り去るのですから、当然痛みを感じなくなりますが、一方で以下のようなデメリットがあります。

・歯が欠けたり割れやすくなる

・歯の色がくすんだように変色する

・虫歯ができても刺激を感じず、気付くのが遅くなる

まとめ

銀歯がしみるのは、治療後何年も経っている場合と治療後すぐの場合とで理由が異なります。治療後すぐの場合は様子見ですが、以前に治療した銀歯の場合には、その後に発生した虫歯の可能性もありますので、速やかに歯医者さんに診てもらいましょう。

銀歯がしみないようにするにはいくつか方法があり、素材を変える方法や神経を抜くという選択肢があります。ただし、神経を抜いてしまった後のデメリットを考えると、できる限り神経を残す治療をおすすめします。歯科医師としっかり相談して治療に臨んでください。

1980年 岐阜歯科大学 卒業

1980年 (医)友歯会ユー歯科 箱根、横浜、青山、身延の診療所に勤務

1984年~1994年 アクアデルレイ ダイビングショップ 非常勤スタッフ

1985年 コージ歯科 開業

1996年 日本大学松戸歯学部生化学教室研究生

~2002年 歯学博士

2014年 昭和大学 客員講師

現在に至る

電話:03-3601-7051

執筆者:

歯の教科書では、読者の方々のお口・歯に関する“お悩みサポートコラム”を掲載しています。症状や原因、治療内容などに関する医学的コンテンツは、歯科医師ら医療専門家に確認をとっています。