臭い玉(膿栓)という、細菌の塊をご存知でしょうか。臭い玉は大人や子ども、男女関係なく誰にでもでき、口臭の原因にもなります。毎日歯みがきをしているのに口臭が気になる人は、口の中に臭い玉があるのかもしれません。

この記事では、臭い玉とは何か、なぜできるのかなどを解説しています。取り方や予防法も紹介しているので、口臭が気になる人はぜひ参考にしてください。

この記事の目次

1.臭い玉の正体とは

1-1 臭い玉の正体

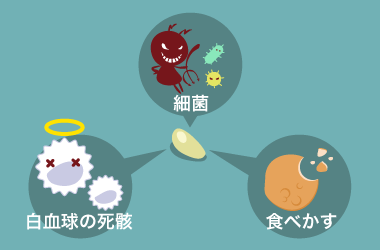

臭い玉は「膿栓(のうせん)」と呼ばれるものです。正体は、歯周病菌や大腸菌などさまざまな細菌や剥がれ落ちた粘膜、白血球の死骸、食べカスなどが混じり合ったものです。

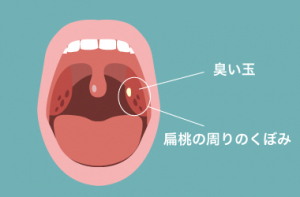

臭い玉は「扁桃(へんとう=扁桃腺と呼ばれていた器官)」のくぼみに付着しており、飲み物や食べ物と一緒に飲み込んだり、咳をしたときに取れたりすることが多いですが、時間が経つと石灰化することもあります。

大きさは1ミリ程度の小さなものもあれば、数センチの豆粒程度になるものもあります。

臭い玉は、潰したときに強烈な“におい”を放つのが特徴であり、その“におい”は歯磨きを毎日しても、相手が感じ取ってしまうほどの異臭と言われています。

1-2 どのような臭いなのか

「ニラやニンニクの臭い」「下水道の臭い」などと言われており、潰すとさらに悪臭を放ちます。

歯磨き直後に口臭がひどい場合は要注意であり、扁桃の周辺に臭い玉が付着している合図かもしれません。

1-3 誰にでも臭い玉はあるのか

膿栓は細菌や白血球などの死骸なので、誰にでもできることがあります。ただし、中には臭い玉ができにくく、今まで見たことがないという方もいます。一方で、歯磨きをしてもうがいをしてもブレスケアなどを使ってもなくならない、と悩んでいる方もいます。

1-4 臭い玉が付着しているサインとは

- ・喉の奥にはさまっている違和感がある

・歯磨き後も口臭が気になる

・口を開けると乳白色の物が見える

2.臭い玉が出来る原因とは

扁桃の表面には「陰窩(いんか)」または「腺窩(せんか)」と呼ばれる小さな穴がいくつもあります。その穴から免疫物質を出し、喉に付着する細菌を退治してくれています。

死骸が陰窩に溜まるのが原因のひとつです。

特に、扁桃炎にかかると扁桃の周辺で菌が生死を繰り返すので、細菌や白血球の死骸が塊となって臭い玉ができやすくなります。

ただし、このように免疫機能が働いているからこそできるものなので、臭い玉自体は特に病気の心配はありません。

また、口呼吸をすると空気中のホコリやウイルス、細菌などを直接取り込んでしまい、扁桃に付着することが増えるため、膿栓ができる可能性が高くなります。

上記の図のように、扁桃の周辺に臭い玉ができます。風邪をひいたときによく腫れる場所にあたります。扁桃の表面には陰窩がいくつもありますので、そこに溜まるのです。

口を大きく開けたときに見えることもありますが、大きさや陰窩の奥の方に付着している場合などは、見えないこともあります。確認したい方は、耳鼻いんこう科の内視鏡で検査することができます。

3.臭い玉を取る2つの方法

3-1 水で臭い玉を流し出す

臭い玉を取る方法として、水圧で取るという方法があります。

綿棒やピンセットで取る方法などもありますが、扁桃は非常に敏感ですので、傷つけてしまうおそれがあります。また、うがいやシャワーなどの方法もありますが、ここでは、ノズルのある丸型洗浄ビンを使って口内奥に水を押し当てる方法を紹介します。

丸型洗浄ビンは、ノズルが曲がっていて口内の奥深くまで入りやすく、臭い玉に水を当てることができます。自然に咳をして取れることもありますが、水を押し当てる方が効率的に取れるでしょう。

シリンジという注射器のような形をした水を出す製品もありますが、真っ直ぐ向いているので、水を押し当てるのが難しいです。喉を傷つける恐れもあるので注意が必要です。

- ◆丸型洗浄ビンの使用方法

①容器に水を入れる

②最初は軽く水を出して、優しく臭い玉に当てる

③慣れてきたら少し強めに水を出す

④臭い玉が取れたら、水と一緒に吐き出す

3-2 耳鼻いんこう科で臭い玉を取る

耳鼻いんこう科では耳、鼻、喉などの疾患を対象として治療しています。臭い玉の処置は耳鼻いんこう科が専門であり、主な治療方法は洗浄と吸引になります。

治療自体の費用は、保険診療の3割負担で120円程度になります。その他の初診料などは別になり、一度除去しても自然にできるものなので、自分で取れる方法を知ってしまうのが効率的です。

4.臭い玉を作らないようにする予防法

臭い玉ができないように予防する方法は主に5つあります。

4-1 鼻うがいをする

鼻うがいはホコリやウイルスを取り除く方法として、有用です。

鼻うがいで鼻から口に流すことにより、普段取れない臭い玉が取れることもあります。また、鼻うがいだけでなく、定期的うがいをすることにより、臭い玉の原因にもなる食べカスやホコリなどを洗い流せます。

4-2 口内環境を清潔に保つ

口の中の細菌や汚れは、臭い玉の原因になります。毎日の歯磨きを丁寧におこなうなどして、口内環境を清潔に保ちましょう。

4-3 鼻呼吸を意識する

口の中が乾燥すると、細菌が増殖しやすくなります。また、空気中の細菌やウイルスなどを直接取り込みやすくなります。できるだけ鼻呼吸を意識しましょう。

4-4 免疫力の低下を防ぐ

睡眠不足や不規則な生活などで免疫力が落ちると、細菌が増殖しやすくなります。規則正しい生活を心がけ、免疫力の低下を防ぎましょう。

4-5 扁桃を切除してしまう

扁桃を切除すると、膿栓ができなくなります。ただし、膿栓の予防だけが目的で扁桃の切除をおこなうケースはほとんどないようです。

扁桃はリンパ組織のひとつで、免疫機能にもかかわるため、安易な切除はおすすめできません。

5.まとめ

臭い玉は細菌や白血球の死骸です。自然にできてしまうものであり、口臭の原因にもなります。

この記事で紹介した方法を試す際は、無理に取ろうとしたり粘膜を傷つけたりしないよう、注意しながらおこなってください。また、定期的にうがいをすることは、臭い玉の予防になります。

QAサイトで、臭い玉の取り方について歯医者さんに質問している方がいますので、そちらも参考にしてください。

臭い玉を取り除いても、まだ口臭が気になる場合は、下記の口臭対策について書いた記事をご覧ください。

口臭対策は原因を知るところから!すぐにできる対策、原因別・口臭対策も

1968年 東京歯科大学 卒業

1968年 飯田歯科医院 開院

1971年 University of Southern California School of Dentistry(歯内療法学) 留学

1973年 University of Southern California School of Dentistry(補綴学・歯周病学) 留学

1983年~2009年 東京歯科大学 講師

現在に至る

執筆者:

歯の教科書では、読者の方々のお口・歯に関する“お悩みサポートコラム”を掲載しています。症状や原因、治療内容などに関する医学的コンテンツは、歯科医師ら医療専門家に確認をとっています。